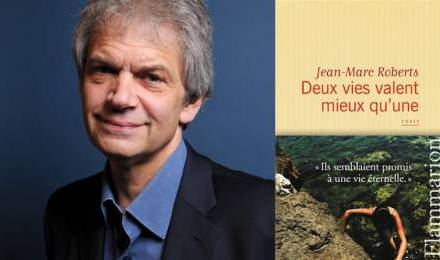

Deux vies valent mieux qu’une (Jean-Marc Roberts)

« Deux vies valent mieux qu’une » est un titre qui lorgne sur James Bond (« On ne vit que deux fois »).

C’est celui du dernier livre de Jean-Marc Roberts chez Flammarion. Dernier dans tous les sens du terme puisqu’il est mort le 25 mars de cette année d’un tumeur cancéreuse récidivante.

Roberts écrit ce petit (105 pages) livre pour parler de sa maladie. De ses enfants (cinq de trois femmes différentes). De sa dernière compagne. Beaucoup de ses étés de pré-adolescent en Calabre et de l’oncle Félix, mat de teint « comme un Humphrey Bogart arabe ».

On lui a conseillé d’écrire ce livre, peut-être dans l’idée que la catharsis de l’écriture fait oublier la proximité de la mort. On sait que les gens bien portants ne manquent pas de conseils pour ceux qui sont malades. Roberts répond « Ecrire quoi, comment, sur quel ton ? Je rêvais et je rêve encore d’un livre pour s’amuser, incorrect, un livre dont on ne connaîtrait pas la fin pour une fois, histoire de changer, enfin de surprendre ».

Parce qu’il « aime si peu s’expliquer, s’appesantir », Roberts décide

de « tout prendre à la blague avec flegme et sarcasme » pour ne surtout pas être plaint. Il se rappelle quelques morts. Ceux qui lui font penser aux années 70. Son oncle Félix, mort à 67 ans, de lassitude et de Fernet-Branca. Muriel Cerf, dont on a parlé ici, bien qu’il n’ait lu d’elle que « Les rois et les voleurs », son 3ème livre. « Christopher Frank, le cinéaste de « l’Année des méduses » (1984) – qu’on a adoré en son temps pour le couple Bernard Giraudeau/Caroline Cellier, magnifiques tous les deux.

Ses souvenirs sont entrecoupés de notations sur ses rendez-vous médicaux, sur les hôpitaux et sur les soignants, Noémie l’infirmière, Jim le kiné, le radiothérapeute, le cancérologue. J’y ai retrouvé cet humour propre à celles et ceux qui vivent des moments difficiles et solitaires. Seul l’humour en effet, permet de supporter les traitements bizarres et expérimentaux, les médecins distants, les internes désinvoltes et la mauvaise nourriture.

De mes séjours à Garches, l’hôpital de banlieue parisienne spécialisé dans les cas graves de paralysie, notamment ceux dus aux accidents de voiture et aux maladies du type Guillain-Barré (le récit de Boris Razon, Palladium, qui vient de sortir chez Stock, raconte la brutalité de cette maladie) ce qui était mon sort, séjour qui s’est déroulé le mois exact où Lady Di est morte sous le pont de l’Alma, en août 1997, puis à Fernand-Widal, près de la gare du Nord, le mois suivant, exactement celui de l’enterrement de la sus-dite, je me rappelle pas mal de détails cocasses. La kiné qu’on m’avait attribuée à Garches était une femme déprimée et alcoolique. Les cheveux gris et courts, elle arrivait l’haleine chargée d’alcool de menthe – ce qui ne trompe personne. J’ai bien songé à me plaindre mais je n’étais pas la plus atteinte et d’autres méritaient des kinés plus jeunes et plus efficaces. Nous avions, ma compagne de chambre, une femme totalement grabataire, habituée des séjours d’été à Garches, et moi, un infirmier plutôt maniéré. Son premier geste du matin était d’allumer la télévision. Comme je ne pouvais pas me lever, j’étais bien obligée de regarder ce maudit engin, allumé sur la Une. Ce matin-là, il nous annonce sur un ton dramatique : « Lady Di est morte ». Surprise, je lui demande de quoi elle est morte. « Sous le pont de l’Alma », me répond-il. Pourquoi donc était-elle venue se suicider à Paris?, pensai-je alors.Toutes les émissions ayant été arrêtées pour pouvoir se consacrer à l’Evènement, j’eus bientôt la réponse à ma question. C’était un été particulièrement chaud. On nous changeait les draps trois fois par jour en nous roulant d’un bord à l’autre du lit, sur fond d’images retraçant sans cesse la vie, les œuvres et la mort de la princesse anglaise. Quelle autre occasion aurais-je eu de vivre cet événement en quasi direct et de manière ininterrompue de 8h du matin à dix heures du soir?

A cette même époque, et dans le projet de quitter cet hôpital pour revenir à Paris, je pris rendez-vous avec l’assistante sociale car ma situation personnelle était assez compliquée. Après quelques propos liminaires, je me suis retrouvée à écouter cette jeune femme me parler pendant plus d’une heure de ses déboires conjugaux sans s’intéresser aux miens avant de me signer un papier demandant mon transfert à Paris.

L’hôpital Fernand-Widal, dans le quartier de la gare du Nord, avait un service de rééducation performant et surtout un chef de service humain qui parlait aux malades comme à des personnes au lieu de prendre l’air ennuyé propre aux « mandarins ». En revanche, la cafétaria était moins bonne que celle de Garches, ce sont des détails qui comptent quand on passe ses journées enfermée dans ce genre d’endroits. Ma voisine de lit était une femme dans la quarantaine, un peu molle, qui avait eu un AVC. Son fils et son compagnon, un homme plus jeune qu’elle, avec un catogan, la visitaient assez souvent. Le matin, rééducation sur des tapis roulants et autres engins. Je lui fis remarquer que notre kiné, un jeune homme assez quelconque, avait de très beaux cils, longs et épais. Du coup, nous pouffions à chaque séance sans qu’il comprenne pourquoi.

Une fin d’après-midi, alors que je pouvais marcher de nouveau, je partis diner chez un ami proche. Je rentrai assez tard, dans un hôpital silencieux, dont les couloirs étaient éclairés par des loupiotes bleutées et sans que personne ne m’ait demandé où j’allais. L’infirmier de nuit de mon couloir me regarda un peu surpris mais sans faire de commentaire.

Pour en revenir à Roberts, il ne s’épargne pas au fil des pages, traçant de lui-même par petites touches le portrait d’un homme ambitieux, arriviste, méchant à l’occasion, moqueur et opportuniste. Et d’un père, assez proche de ses enfants. Le but de ce livre est finalement de « déterrer le plus beau moment de sa vie », que Roberts nous révèle à la dernière ligne de la dernière page.

C’est un livre juste et rapide qui parlera surtout à celles et ceux qui ont traversé des épreuves équivalentes. Il n’est pas sans rappeler « Sauve-toi Lola » (paru en 1983 aux éditions Bernard Barrault) d’Ania Francos (1938-1988), morte d’un cancer du sein et qui racontait avec ironie ses séances de chimio.

Jean-Marc Roberts (1954-2013), de père américain, directeur de grands magasins sur la côte Ouest et de mère italienne, actrice, a publié son premier livre en 1972 et en a écrit 22 au total, ainsi que six scénarios de films. Il a travaillé chez différents éditeurs et dirigeait les éditions Stock depuis 1998.

Dans un entretien à Libération où il évoque la mort d’Elisabeth Gille et de Christopher Frank, il dit : « Une des pires expressions que je connaisse c’est «le travail de deuil». Les gens qui parlent du travail de deuil, je leur donnerais six mois de travaux d’intérêt général. Ces gens qui vous disent : «Vous n’avez pas fait votre deuil encore ?» Mais qu’est-ce que cela veut dire ? Expliquez-moi. »

On ne peut qu’être d’accord….

Tags In

6 Comments

Laisser un commentaire Annuler la réponse.

Abonnez-vous au flux de Niftyfifty!

Abonnez-vous au flux de Niftyfifty!

- Famille, je vous hais (ou pas) 23 juillet 2023

- Félicité Herzog. Une brève libération 24 mai 2023

- Michel Houellebecq. Anéantir 10 avril 2023

Témoignages bouleversants que le vôtre et ceux de ces écrivains, et que l’on trouve si vrais quand on a eu à fréquenter ces lieux, ces gens et entendre ces lieux communs.

Merci pour ce beau long post . Ce qui me frappe dans le livre dont tu parles, ceux que tu evoques et ton propre témoignage c’est le pouvoir du regard et des mots, dans lesquels vient se concentrer la vie pour rester ou même devenir terriblement et magnifiquement vivante.

Je suis très touchée par ton témoignage mêlé à ceux des auteurs que tu nous proposes. J’ai eu également l’expérience de séjours à l’hôpital où c’était surtout les externes et internes qui m’exaspéraient, les malades leur servaient de travaux pratiques et il n’y avait aucune considération pour la douleur physique ou psychologique…Sans compter qu’on nous prend pour des imbéciles juste parce qu’on est dans un lit d »hôpital… Bisous !

Comme celles qui sont passées avant moi, je suis touchée par ce billet. Je l’ai lu comme on regarde un film. Je connais ces établissements pour d’autres raisons, professionnelles s’entend et je voyais chaque détail. Je suis très en retard dans mes lectures chez les unes et les autres car je travaille de nuit, je peine à emménager, je ne sais pas si je ne vais pas redéménager car j’ai une nouvelle voisine très bruyante… Bref, mes échanges sur la toile en pâtissent… Bises et bon weekend

[…] regrossi. Plus tard, je n’ai vraiment maigri qu’une fois, quand j’ai chopé le Guillain-Barré, foutue maladie très angoissante. J’ai perdu beaucoup de kilos en peu de temps et je suis […]

[…] j’ai regrossi. Plus tard, je n’ai vraiment maigri qu’une fois, quand j’ai chopé le Guillain-Barré, foutue maladie très angoissante. J’ai perdu beaucoup de kilos en peu de temps et je suis […]